L’industrie française occupe une place centrale dans l’économie nationale, mais elle reste l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (GES). En 2022, ses émissions représentaient près de 18 % du total national. Derrière ces chiffres se cache un double défi : réduire structurellement les émissions tout en adaptant les activités industrielles aux effets du changement climatique.

Le bilan carbone de l’industrie est l’outil clé pour mesurer, comprendre et agir. Il permet d’identifier les principaux postes émetteurs, de comparer les performances aux budgets carbone fixés par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et de mettre en œuvre des plans de transition. Cet article fait le point : état des lieux, méthode de calcul, leviers de réduction et perspectives.

Où en est l’industrie : état des lieux des émissions

Selon le Citepa, le secteur « industrie manufacturière et construction » a généré 71 millions de tonnes équivalent CO2 (MtCO2e) en 2022, soit 17,9 % du total national. Cela place l’industrie derrière les transports (131 MtCO2e) et l’agriculture (74 MtCO2e).

Certaines émissions liées à l’activité industrielle sont comptabilisées ailleurs : transport de marchandises, production centralisée d’électricité ou de chaleur, traitement des déchets. Le périmètre industriel strict est donc déjà une vision partielle, mais il reste indispensable pour cibler les actions de décarbonation.

Cartographie des sous-secteurs les plus émetteurs

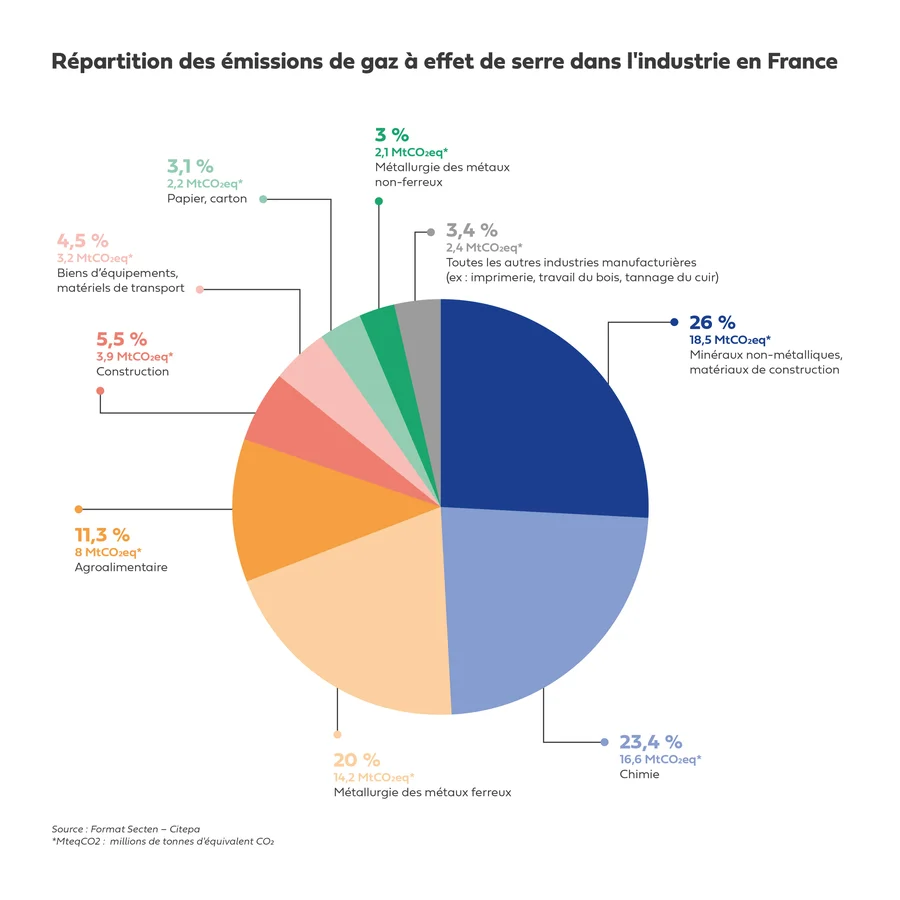

L’industrie est loin d’être homogène. Chaque sous-secteur a ses procédés, ses sources d’énergie et donc ses enjeux propres. En 2022, la répartition des émissions industrielles était la suivante :

- Minéraux non métalliques (ciment, béton, verre) : 26 %

- Chimie : 23 %

- Métallurgie des métaux ferreux (acier) : 20 %

- Agroalimentaire : 11 %

- Construction : 6 %

- Biens d’équipement et transport : 5 %

- Papier-carton : 3 %

- Métaux non ferreux : 3 %

- Autres industries : 3 %

👉 Trois piliers concentrent près de 70 % des émissions : chimie, sidérurgie et matériaux de construction.

Respect des budgets carbone : où en sommes-nous ?

La SNBC-2 fixait un budget carbone de 74,7 MtCO2e/an pour l’industrie sur la période 2019-2023. Résultat : objectif respecté avec une moyenne de 72,5 MtCO2e.

Mais attention : la baisse récente s’explique en partie par des facteurs conjoncturels (ralentissement de la production, prix élevés de l’énergie). La trajectoire réelle reste fragile.

La SNBC-3 en préparation abaisse fortement le cap : 45 MtCO2e en 2030. Cela implique une réduction structurelle et non plus conjoncturelle, avec un effort supplémentaire de 10 MtCO2e par rapport aux objectifs actuels.

Qu’est-ce qu’un bilan carbone industriel ?

Le bilan carbone est un inventaire des émissions de GES directes et indirectes, exprimées en CO2e.

Les périmètres :

- Organisationnel : sites, usines, équipements.

- Opérationnel : sources d’émissions classées en trois scopes :

- Scope 1 : émissions directes (combustion, procédés).

- Scope 2 : émissions indirectes liées à l’énergie achetée.

- Scope 3 : autres émissions indirectes (matières, transport, usage, fin de vie).

Les gaz pris en compte :

- CO2 (énergies fossiles, déforestation)

- CH4 (méthane, élevage, déchets)

- N2O (protoxyde d’azote, engrais, procédés)

- HFC, PFC, SF6 (gaz fluorés industriels)

Les méthodes reconnues :

- Bilan GES réglementaire (Code de l’environnement)

- GHG Protocol (référence internationale)

- Méthode Bilan Carbone® de l’ABC

Comment calculer un bilan carbone industriel ?

Le calcul s’appuie sur deux types de facteurs d’émission :

- Physiques : données mesurées (kWh, tonnes de matière, km parcourus).

- Exemple : litres de fioul × facteur d’émission = tCO2e.

- Monétaires : données financières (achats, contrats).

- Exemple : € dépensés × facteur €/CO2e.

Les facteurs physiques sont plus précis, les facteurs monétaires plus pratiques lorsque la donnée est indisponible.

La démarche type d’un bilan carbone industriel

Un bilan carbone efficace suit un processus en 7 étapes :

- Définition de la gouvernance et des objectifs.

- Délimitation des périmètres organisationnel, opérationnel et temporel.

- Mobilisation des parties prenantes.

- Collecte et consolidation des données.

- Calcul des émissions et analyse des résultats.

- Élaboration d’un plan de transition.

- Restitution et suivi régulier.

L’ADEME propose des guides sectoriels (chimie, granulats, agroalimentaire) pour adapter la méthodologie.

Leviers transversaux de réduction : agir sur l’énergie et les procédés

a) Efficacité énergétique

- Optimisation des procédés de combustion.

- Récupération et valorisation de chaleur fatale (jusqu’à 60–80 % de pertes actuelles).

- Ajout d’équipements plus performants (variateurs de vitesse, détection de fuites).

- Supervision énergétique en temps réel.

b) Électrification et chaleur renouvelable

- Substitution des fours fossiles par des procédés électriques.

- Développement de la biomasse durable et du biométhane.

- Utilisation de pompes à chaleur industrielles.

- Valorisation énergétique des déchets.

Leviers de rupture technologique

Hydrogène décarboné

Produit par électrolyse de l’eau avec électricité bas-carbone, il peut remplacer le charbon dans la sidérurgie ou servir de matière première en chimie. La France prévoit 9 milliards d’euros d’investissements via France 2030.

CCUS (Capture, Utilisation et Stockage du CO2)

- Captage en sortie d’usine.

- Stockage géologique.

- Réutilisation dans la chaîne de production (exemple : cimentier Vicat et son dispositif CO2ntainer).

Procédés ciment/béton

- Réduction du clinker.

- Nouvelles compositions sans cuisson.

- Carbonatation accélérée.

Économie circulaire et substitution des matières

- Éco-conception : allègement, réparabilité, durabilité.

- Recyclage des métaux, verre, papier-carton.

- Réduction des gaz fluorés : substitution et récupération.

Ces leviers s’appliquent sur toute la chaîne de valeur : achats, production, logistique et fin de vie.

Sobriété énergétique et de production

Au-delà de l’efficacité, la sobriété vise à réduire directement la production d’énergie et de matières.

- Moins de volumes → moins de matières premières → moins d’émissions.

- Rôle des normes juridiques (interdiction emballages plastiques, par ex.).

- Importance des comportements consommateurs et des politiques publiques.

Le scénario « Génération frugale » de l’ADEME montre que sobriété et économie circulaire peuvent compenser la baisse de production par le développement du réemploi, de la réparation et du recyclage

Suivi et pilotage : du bilan à l’action

Un bilan carbone n’est pas une fin mais un point de départ. Les indicateurs à suivre :

- tCO2e totales par scope.

- Intensité carbone (tCO2e/VA ou tCO2e/tonne produite).

- Part d’énergie fossile vs renouvelable.

- Chaleur fatale valorisée (MWh).

Ce suivi est désormais renforcé par la CSRD européenne, qui impose un reporting extra-financier détaillé.

Cas d’usage par sous-secteur

- Cimenterie : réduction du clinker, chaleur fatale.

- Sidérurgie : four électrique + hydrogène.

- Chimie : substitution procédés, récupération chaleur.

- Agroalimentaire : optimisation du froid industriel.

- Papier-carton : cogénération biomasse.

Risques et limites

- Rebond d’émissions après crise conjoncturelle.

- Déport d’émissions si l’électricité utilisée n’est pas décarbonée.

- Dépendance aux infrastructures (réseaux H2, stockage CO2).

- Acceptabilité sociale (sobriété et baisse production).

Conclusion : vers une industrie bas-carbone

Le bilan carbone de l’industrie est un outil de mesure, mais surtout un levier de transformation. Les chiffres montrent que la trajectoire est respectée, mais grâce à des circonstances conjoncturelles plus que structurelles.

L’avenir repose sur trois piliers :

- Efficacité et électrification immédiate.

- Technologies de rupture (hydrogène, CCUS, nouveaux matériaux).

- Sobriété et circularité pour réduire la demande.

En combinant ces leviers et en s’appuyant sur les budgets carbone de la SNBC, l’industrie peut tenir sa place dans l’objectif national de neutralité carbone à horizon 2050.

Sources :

Sources françaises institutionnelles

- Citepa – Rapport Secten 2024 : inventaire officiel des émissions par secteur

👉 https://www.citepa.org/fr/secten/ - SNBC (Stratégie Nationale Bas-Carbone) : trajectoire carbone de la France

👉 https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc - Haut Conseil pour le Climat – Rapport annuel 2024

👉 https://hautconseilclimat.fr/ - ADEME – Méthodologie Bilan Carbone® et guides sectoriels

👉 https://bilancarbone.ademe.fr/

Sources internationales

- Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol Corporate Standard)

👉 https://ghgprotocol.org/

Sources sectorielles utiles

- The Shift Project – Plan de transformation de l’économie française (PTEF)

👉 https://theshiftproject.org/ - France Chimie – Données sur la réduction d’émissions du secteur

👉 https://www.francechimie.fr/